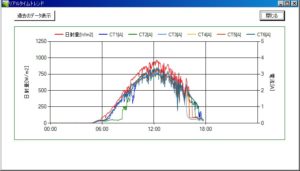

今日は晴天で影の影響がよくわかるグラフが取れました。

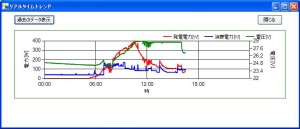

朝はCT1系統が屋根の影になるところからスタートして、その後CT2系統が庭木の影響で少し落ちています。夕方になるとCT3が屋根の影になり、順番にCT4、CT5、CT6と影になって下がっているのがよくわかります。PVモジュールの特徴で、一部に影ができると一気に発電しなくなっていることがよくわかります。問題はCT4系統のPVモジュール脇に付けている日射センサもいっしょに影になっていることでしょうか。日射センサは1日中影にはならない所に移動させないといけません。

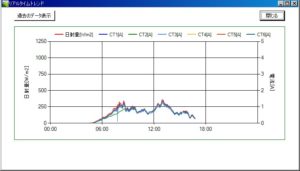

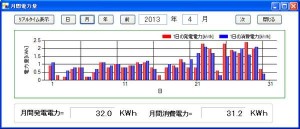

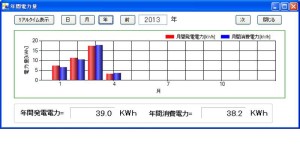

思っていた通りのグラフでした。前にも書いたようにCT1,CT2系統が思っていたより健闘していることがわかりました。ロガーは他のロガーと一緒のPCに入れましたので1年中データが取れることになります。家の前の林を地主さんが間伐してくれて太陽角度が低い冬場の発電量が増えているようですので、冬のデータも確認する予定です。