ネットにあるPythonでのフーリエ級数グラフの作り方を集めてスライダーで係数を可変できるグラフを作ってみた。同時にFFTの表示も付けて見たが、もちろんスライダーと同じになる。

VBと違ってかゆいところに手が届かないけれど、あっという間にできてしまうのはいいと思う。

ネットにあるPythonでのフーリエ級数グラフの作り方を集めてスライダーで係数を可変できるグラフを作ってみた。同時にFFTの表示も付けて見たが、もちろんスライダーと同じになる。

VBと違ってかゆいところに手が届かないけれど、あっという間にできてしまうのはいいと思う。

Pythonでフーリエ級数グラフ はコメントを受け付けていません

カテゴリー: 未分類

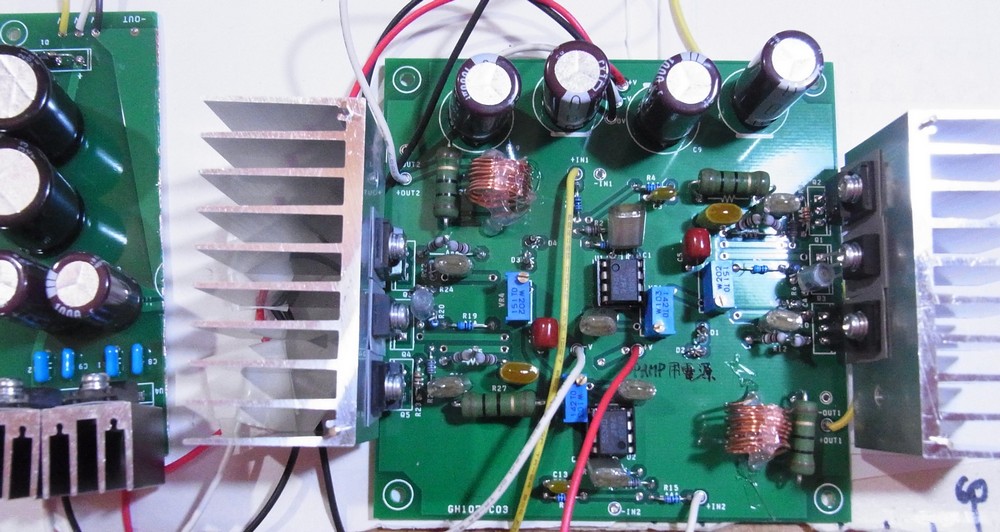

トラ技SPECIAL No.139-4章のアンプを作ってみた。電源が±5Vにできるように定電流源の抵抗を変えて、発振防止をカットアンドトライして、なんとか鳴るようになった。

TrはロームのペアトランジスタIMX1、IMT1、QSX8、QST9を使ってみた。出力バッファ―に抵抗が無いめずらしい回路だが、私の耳には違いは残念ながらわからない。ヘッドフォンアンプということだが、スピーカーで小さい音で聞く分には十分な音量!

表面実装Trアンプをまた作ってみた はコメントを受け付けていません

カテゴリー: 未分類

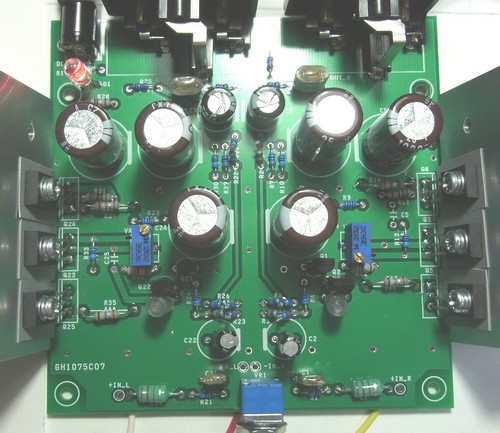

ぺるけさんのヘッドフォンアンプ3を秋月で入手可能な部品で作ってみた。ついでにMiniWatter2改の基板間違いを修正して部品を載せ替えた。ヘッドフォンアンプ3のFET差動は2SK2145を使ったのでドライバは表面実装になった。終段はMiniWatter2改と同じ。1回目にDCコネクタの極性を間違えたり、スピーカー端子の穴が小さかったりして時間を食った分、今回は2種類とも一発で動いた。

ヘッドフォンアンプはスピーカー用にパラメータを変える記事を参考にした。小さい音でしか聞かないので全く問題なくスピーカーから音が出る。バイアスは80mAになった。消費電力は約3Wと少ない。どれをBGM用にするか迷うところ。

MiniWatter2改2とHeadphone Amp3のスピーカー版 はコメントを受け付けていません

カテゴリー: 未分類

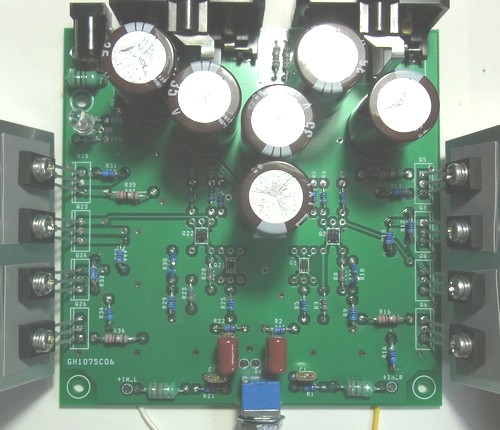

ぺるけさんのMiniWatter2を少しだけ改造してアンプを作った。バイアス段を調整可能にしたのと、部品を現在秋月で入手可能なものに代えた。

初段:2SA733

2段目:2SD882

終段:TTC015B,TTA008B

だいたい同じような電圧になったので大きな問題はなさそう。

OPアンプを使わなくて、たった5個のトランジスタでちゃんとした音が出るのはすごい。こんどはダイヤモンドバッファのヘッドフォンアンプでスピーカーを鳴らしてみるつもり。

MiniWatter2改 はコメントを受け付けていません

カテゴリー: 未分類

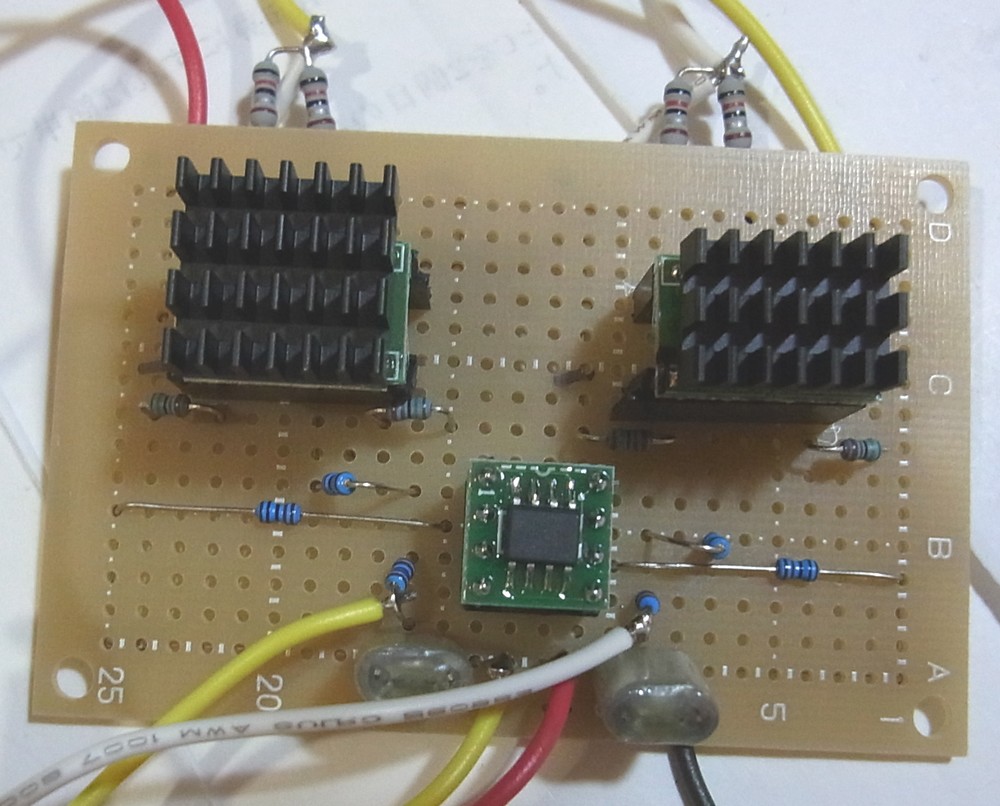

ダイヤモンドバッファ―のスピーカーアンプを電流容量0.7Aのデュアル・チップトランジスタTPC6901Aを使って作ってみました。ヒートシンクはラズパイ用を使いましたが、バイアスを下げてあるので発熱は少なそうでした。TTC004B+TTA004Bで作ったときはトランジスタ8個をヒートシンクに付ける必要がありましたが、今回は上に貼り付けるだけで簡単です。最初から電圧帰還で、LPFも付けていないのでこれでステレオです。

TTC004B+TTA004B版との違いは比較は、私の耳ではわかりませんが、まだ安定化電源で動かしているせいか、低音が不足ぎみです。音がくっきり聞こえるのは同じで、BGM用途にちょうどいいかもしれません。OPアンプはAD4075-2にしてみました。

ダイヤモンドバッファ―のスピーカーアンプ2 はコメントを受け付けていません

カテゴリー: 未分類

nabeさんの電流駆動アンプを作ってみました。安いフルレンジだったせいか、低音が強調されてしまったので、普通の電圧帰還に変えてみたところ音のバランスが良くなり、今のところこのアンプが一番お気に入りです。発熱を抑えるためにアイドリングを下げたので、最大1W程度になりましたが、我が家のBGMにはピッタリです。

後改造のフィードバック抵抗が弓のような空中配線になってしまいました。トランジスタはTTC004BとTTA004Bのペアで、アルミアングルに背中合わせに8個固定しました。追加のヒートシンクを上側に貼り付けてあります。ダイヤモンドバッファ―という方式で、調べてみるとたくさん製作例がありました。気に入ったのでデュアルトランジスタでもう一台作ってみる予定です。

ダイヤモンドバッファ― はコメントを受け付けていません

カテゴリー: 未分類

http://www.mimave.net/chibidac/d3mf.html

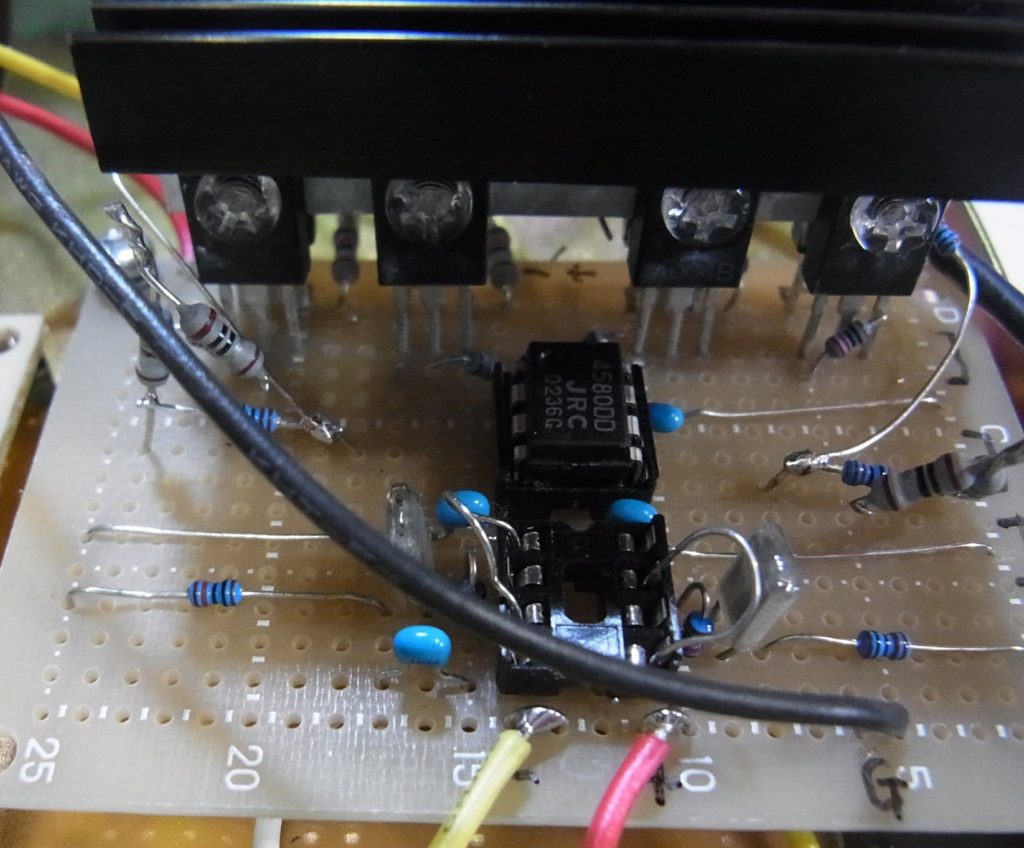

の回路で組んでみました。OPAMPはNJM5534D、パワーMOSは2SK2232+2SJ334を使用しました。アイドリングは100mAだと結構発熱したので50mAに下げました。音は残念ながら良い音がするぐらいしか言えませんが、もう1台、やっぱりOPアンプ+Trを作る予定なので聞き比べてみたいと思います。ちゃんと聞ける音の出るアンプが簡単に作れて感激です。

アイドリングの調整とオフセットの調整を体験するのが目的でしたが、ちゃんと変化がわかって無事終了できました。

OPアンプ+パワーMOSアンプ はコメントを受け付けていません

カテゴリー: 未分類

秋月のAN7173Kアンプキットを製作しました。作業室のBGM用で、音量は最低レベルで使っていますので、入力に330k+A10kVRでアッテネータを入れまてみましたが、それでもボリュームはちょっと回すだけです。

ケースはパイオニアのマイクミキサーを転用しました。自分で作るよりきれいでいいです。パネル中央のスイッチは基板を切ってダミーで残しました。ヒューズホルダが付いていないので内部に付けました。RCA端子を1つ外して、そこに共立で特売していたスピーカー端子を付けました。金メッキでいい音が出そうな端子です(^^)。

AN7173Kアンプ はコメントを受け付けていません

カテゴリー: 未分類

実験用の低周波増幅器を2台修理したついでに、同じ回路で基板を作成しました。故障は電解コンデンサの液漏れとOPアンプの故障、セラコンの腐食でした。長年の高負荷の使用で劣化が進んだものと思われます。基板化にあたって、改造が加えられていた部分も合わせて1枚の基板にしたのですっきりとまとめることができました。OPアンプ+ダーリントン・エミッタ・フォロアのシンプルな構成のアンプです。

バイアス回路とパワトラが熱結合されていないのですが、パワーが小さいので大丈夫なんでしょうか、あまり詳しくないのでよくわかりません。Webで調べてみると同様の構成のオーディオアンプが見つかりましたので、勉強のために簡単なオーディオアンプを作ってみることにしました。さて、どんな音が出るでしょう?

低周波増幅器の製作 はコメントを受け付けていません

カテゴリー: 未分類

ATmega4808とピンコンパチらしいAVR32DA32も入手してみました。

1ピンを左上にすると印刷が縦になったのでびっくりしましたが、これでいいようです。

mega4808はヒートガンで剥がして、同じところにAVR32DA32を付けましたが、ちょっとずれてしまってブリッジしているところがあり、最初電源が入らずあせりました。表面実装部品をヒートガンで剥がすのは2回目ですが、ハンダが溶けたあとにICを取り上げるのが難しいです。今回も飛んで行ってしまいました。目も見えないし手も震えるし、年取ると大変です。

プログラムは、4808とUSART関係のレジスタ名が違う以外はそのまま動きました。USART0、WDT0、TCA0、TCB0を使っています。共通なところが多いのは助かります。AVR DAシリーズは消費電力も少ないそうで、3.3Vでも高速で動くので、4808よりこっちの方がいいかもしれません。これで新しいAVRシリーズがサクッとはいきませんが、なんとか使えそうです。

AVR32DA32 はコメントを受け付けていません

カテゴリー: 未分類