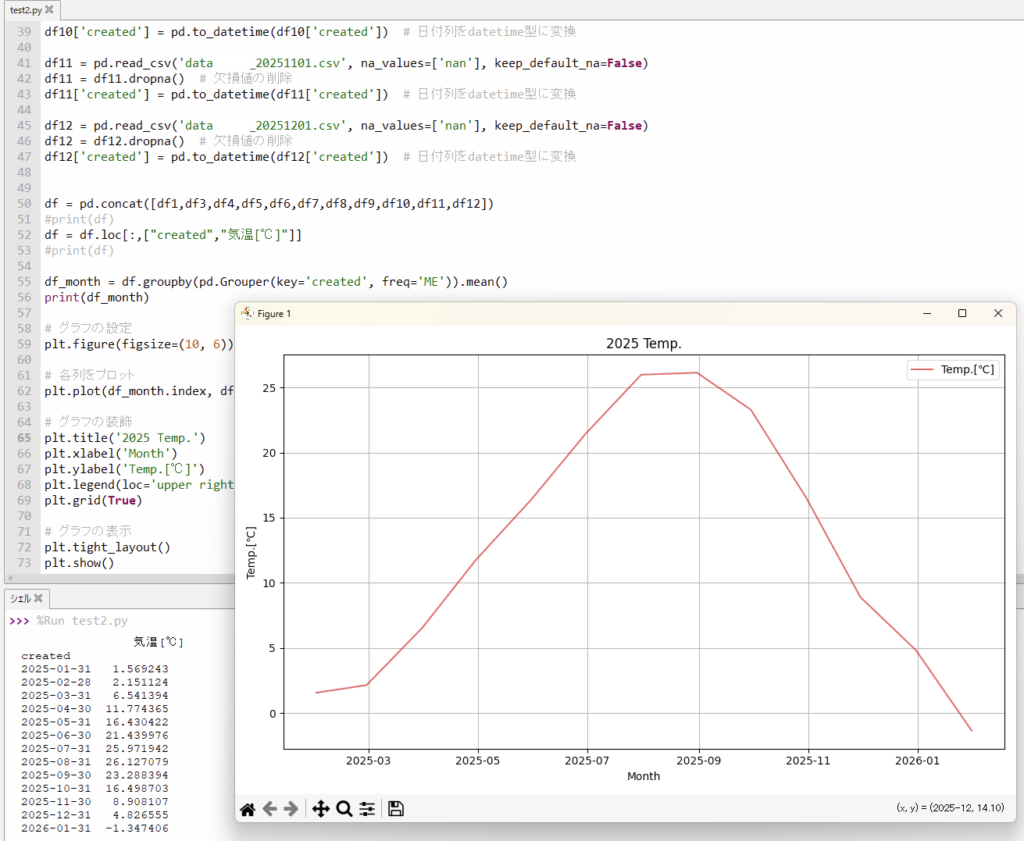

気象ステーションのデータはAmbientにアップロード後に毎月ダウンロードしてあります。これをトレンドにしようとPythonで作り始めましたが、やっと1年分の気温の集計までできるようになりました。必要なcsvファイルをつないで1年分にして、月平均を求めています。

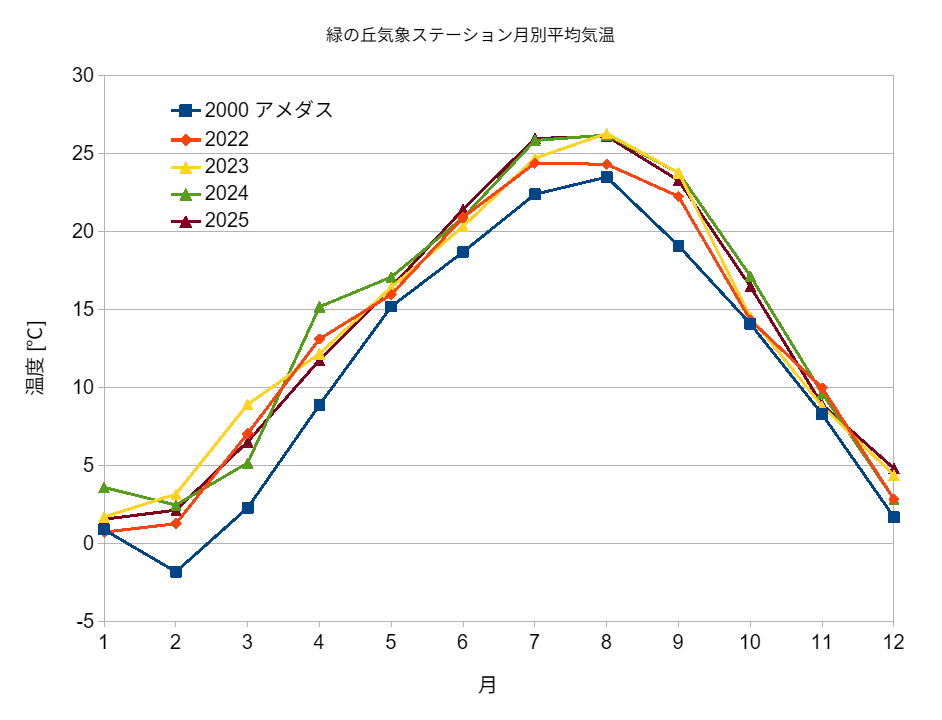

複数年のトレンドを表示できるようにしたいのですが、道は遠そうです。最初に1月分の集計をするプログラムを作って、手作業でExcelでグラフにしたものが以下のもので、これを1回で集計表示してくれたらと思って始めましたが、Python手ごわしです。ちなみに気象ステーションは2Fベランダの壁に取り付けてあるのでアメダスとは条件が違いますが、近所のアメダスよりは気温上昇していると思われます。グラフにするとこれだけしか違わないのですが、体感の差はものすごく大きいです。