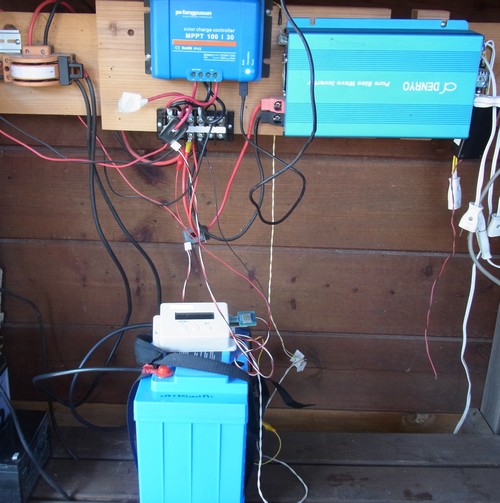

オフグリッドシステムのPVモジュールを外して、商用充電器を取り付け、系統連系システムの売電電力で充電するように改造してみた。

久しぶりにVBに触った。

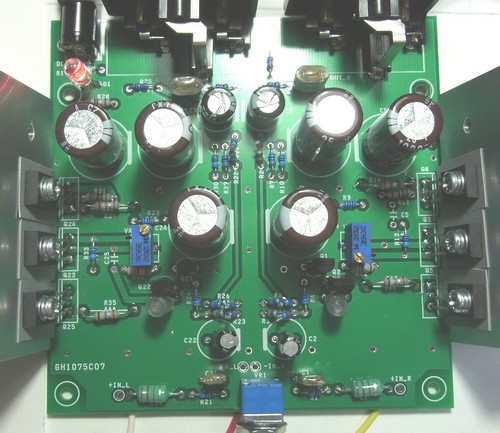

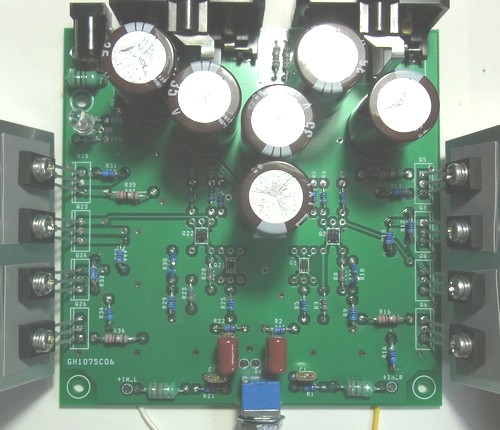

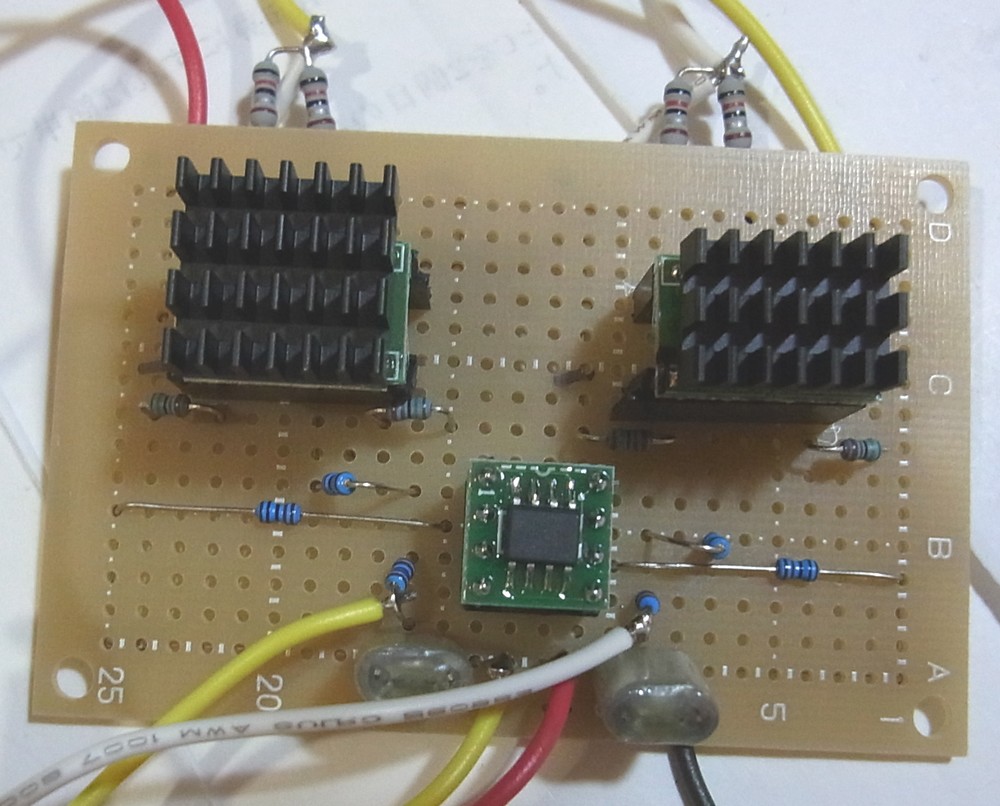

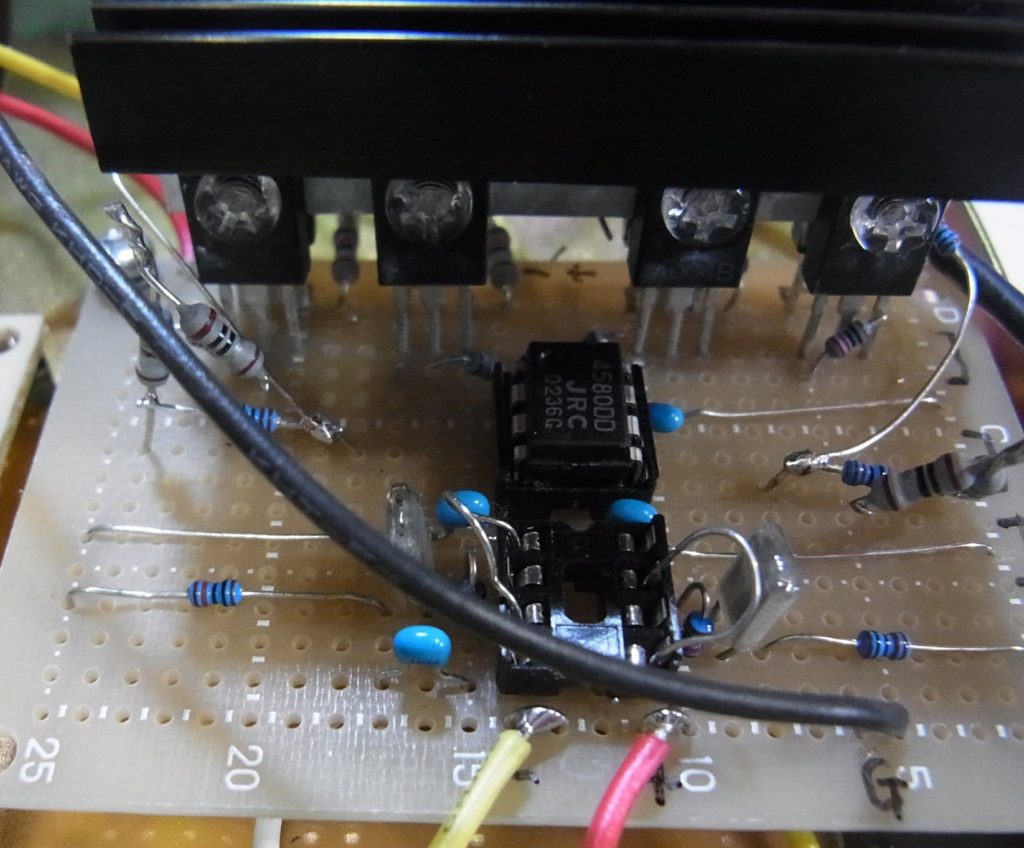

売電電力は連系システムのロガーのデータをWeb表示できるようにしてあるので、それを利用して取得して、充電器の電力以上(充電器容量300W)売電している場合に充電器をONにする。充電器は電源スイッチに並列にフォトMOSをつないで行っている。自作インバータモニターのLVDSwitch4の余っている接点を使っている。インバータはPV発電が無くなる夕方から朝にかけてONにするようにした。今日は天気が悪く、売電がマイナス(購入)なのでテストにならないが、うまく動くと余剰を少し自家消費に回せると期待している。